America's Cup

Eine gepflegte Feindschaft Text: F.A.Z.Bildmaterial: AFP, AP, dpa, REUTERS

Von Michael Ashelm, Valencia 23. Juni 2007

Der Patriot zeigt sich schon beim Essen. Wenn die Köche des Herausforderers beim America’s Cup ihren Seglern etwas Gutes tun wollen, dann grillen sie das Fleisch aus der Heimat. „Rind oder Lamm aus Neuseeland, ist doch klar“, sagt der Chef am Büffet. Seit feststeht, dass die Entscheidung um die wichtigste Trophäe des Segelsports zwischen dem Titelverteidiger „Alinghi“ aus der Schweiz und den Männern aus dem Südpazifik ausgefochten wird, hat sich das Duell zu einer Glaubensfrage entwickelt.

Aus der Revanche von 2003, als die Neuseeländer zu Hause unter schändlichen, selbst verschuldeten Umständen als frustrierte Verlierer kapitulieren mussten, ist aus mehreren Gründen längst eine gepflegte Feindschaft geworden. Die Titelverteidigung werde zu einem „Wettbewerb von Professionalismus gegen Nationalismus“ erklärt, schrieb am Samstag eine neuseeländische Zeitung und kritisierte damit selbstverständlich die Schweizer Segelfraktion in Valencia. Deren großer Patron, der Genfer Milliardär Ernesto Bertarelli, wird als überheblicher Segel-Boss dargestellt, der im Moment nichts unversucht lasse, die Bemühungen der kleinen Segelnation in ein schlechtes Licht zu stellen.

„Psychologische Kriegsführung“

„Psychologische Kriegsführung“

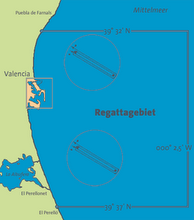

Auf dem Wasser, im ersten Rennen am Samstag, zeigten sich die Rivalen ebenso bissig. Doch nur in der Startphase. Recht bald übernahm die „Alinghi“ die Führung und baute sie am Ende auf 35 Sekunden aus. Noch fehlen ihr vier Siege zum Triumph, wohl zeigte sich das hohe Geschwindigkeitspotential des Schweizer Bootes. Doch mehr bewegen derzeit die Sticheleien an Land. Sie eskalierten, als Bertarelli in einem Interview das Benehmen der neuseeländischen Anhänger heftig kritisierte und sie in die Nähe von Segel-Hooligans rückte. Nur: Die gab es bisher noch nicht. Bekannt sind die Fans vom anderen Ende der Welt eigentlich für ihre friedlichen Absichten, die sie während der Rennen vor den großen Videoleinwänden im Yachthafen voller Begeisterung ausleben.

Nichtsdestotrotz, die „Alinghi“-Segler neuseeländischer Herkunft seien von einem betrunkenen Mob unflätig beschimpft und als „Verräter“ bezeichnet worden. Es heißt, das Schweizer Syndikat habe privaten Personenschutz für die Betroffenen in Valencia organisiert. Der „New Zealand Herald“, das Heimatblatt vom anderen Ende der Welt, wurde daraufhin von E-Mails empörter Leser überschüttet, die Bertarellis Vorwurf eher als gemeine Taktik der „psychologischen Kriegsführung“ sahen. Aber dies ist nicht der Kern der Auseinandersetzung.

Ganz auf patriotischer Linie

Vielmehr fühlen sich die Segler aus Ozeanien mit Beginn dieser 32. Ausgabe der Regatta in die Enge getrieben, von einer großen Modebewegung, die den America’s Cup in Zukunft noch weiter zu einer populären Massenveranstaltung ausbauen will. Ginge die Trophäe und damit der Cup zurück nach Neuseeland, bedeute dies einen dramatischen Rückschritt, heißt es da. Weniger Zuschauer, weniger Sponsoren, viel weniger Geld zum Verdienen – so die kommerzielle Logik. „Alles Quatsch“, sagt Grant Dalton, der Syndikatschef vom „Team New Zealand“. „Wir alle lieben doch den America’s Cup.“

Schuldlos sind die Neuseeländer nicht an den aufkommenden Aggressionen. Dalton, ein mit allen Wassern gewaschener Weltumsegler, kennt die Tricks. Um nach der 0:5-Schmach von 2003 gegen „Alinghi“ wieder positive Stimmung bei seinen Landsleuten zu erzeugen, trimmte er das Segelteam ganz auf patriotische Linie. Von den 17 Crewmitgliedern waren gestern zum Auftakt des Finals nur zwei Nicht-Neuseeländer. Dagegen fährt die multinationale Auswahl der Schweizer mit einem einzigen Eidgenossen an Bord – Bertarelli. Ein hoher Teil ihres 80-Millionen-Euro-Budgets fließt der neuseeländischen Segelunternehmung aus Steuergeldern zu. Premierministerin Helen Clark schaute in Valencia höchstpersönlich vorbei; zudem lud Dalton den Trainer der neuseeländischen Rugbyauswahl zu einem Besuch im Trainingscamp ein, um seinen Leuten die Bedeutung der Mission aufzuzeigen. Auch die „All Blacks“, wie sich die bulligen Rugbyspieler in ihrem schwarzen Outfit nennen, stehen in diesem Jahr vor der Aufgabe, den Weltmeistertitel zu gewinnen – auf fremdem Terrain in Europa.

Schuldlos sind die Neuseeländer nicht an den aufkommenden Aggressionen. Dalton, ein mit allen Wassern gewaschener Weltumsegler, kennt die Tricks. Um nach der 0:5-Schmach von 2003 gegen „Alinghi“ wieder positive Stimmung bei seinen Landsleuten zu erzeugen, trimmte er das Segelteam ganz auf patriotische Linie. Von den 17 Crewmitgliedern waren gestern zum Auftakt des Finals nur zwei Nicht-Neuseeländer. Dagegen fährt die multinationale Auswahl der Schweizer mit einem einzigen Eidgenossen an Bord – Bertarelli. Ein hoher Teil ihres 80-Millionen-Euro-Budgets fließt der neuseeländischen Segelunternehmung aus Steuergeldern zu. Premierministerin Helen Clark schaute in Valencia höchstpersönlich vorbei; zudem lud Dalton den Trainer der neuseeländischen Rugbyauswahl zu einem Besuch im Trainingscamp ein, um seinen Leuten die Bedeutung der Mission aufzuzeigen. Auch die „All Blacks“, wie sich die bulligen Rugbyspieler in ihrem schwarzen Outfit nennen, stehen in diesem Jahr vor der Aufgabe, den Weltmeistertitel zu gewinnen – auf fremdem Terrain in Europa.

„Segeln ist unsere Religion“

„Segeln ist unsere Religion“

Seit Dalton dieser Tage listig spekulierte, im Fall eines Sieges seines Teams als Cup-Halter die von „Alinghi“ aufgehobene Nationalitätenregel wieder zu Gunsten einer Art Wettbewerb der Nationalmannschaften zu verschärfen, ist die Atmosphäre vergiftet. „Dann können sich die Hälfte der Teams abmelden“, konterte Bertarelli, der stets den offenen Wettbewerb propagierte. Das kleine Neuseeland ist die beherrschende Segelnation im America’s Cup. Annähernd vierzig Prozent des Personals auf den vier Booten im Halbfinale der Herausfordererserie waren „Kiwis“. Auf der „Alinghi“ segeln 17 Crewmitglieder aus acht Nationen, dominierend sind die sechs Männer mit neuseeländischem Pass.

Ohne deren Expertise läuft wenig im internationalen Geschäft, gleichwohl gelten die Sportler vom anderen Ende der Welt unter den Kollegen als sehr von sich überzeugt. Womöglich rührt auch daher die Abneigung vieler in Valencia, diese Position noch zu stärken mit einem Triumph des Bootes unter neuseeländischer Flagge. Der Dämpfer vom Samstag kam also einigen sehr recht. Doch die Neuseeländer geben sich nicht geschlagen. Der Kampf auf dem Wasser liegt ihnen in Fleisch und Blut. Wie sagt doch einer ihrer Größten: „Segeln ist unsere Religion“, so der bei „Alinghi“ ausgebootete dreimalige Cup-Gewinner Russell Coutts.

....

....

![]() -1-¦-0-¦-0-¦-1-¦-1-¦-1-¦----¦----/-4-

-1-¦-0-¦-0-¦-1-¦-1-¦-1-¦----¦----/-4-![]() -0-¦-1-¦-1-¦-0-¦-0-¦-0-¦----¦----/-2-

-0-¦-1-¦-1-¦-0-¦-0-¦-0-¦----¦----/-2-